ॐ श्रीपरमात्मने नमः

गीता-प्रबोधनी अथ द्वितीयोऽध्याय:

दूसरा अध्याय

सञ्जय उवाच-

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १॥

संजय बोले –

वैसी कायरतासे व्याप्त हुए उन अर्जुनके प्रति, जो कि विषाद कर रहे हैं और आँसुओंके कारण जिनके नेत्रोंकी देखनेकी शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान् मधुसूदन यह (आगे) कहे जानेवाले) वचन बोले ।

|

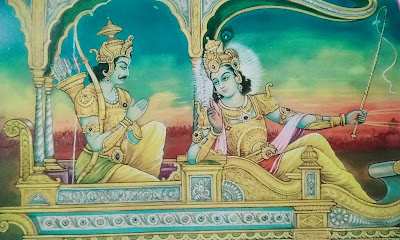

| Arjun ko krishna dwara updesh |

श्रीभगवानुवाच -

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् । अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २॥

श्रीभगवान् बोले –

हे अर्जुन! इस विषम अवसरपर तुम्हें यह कायरता कहाँसे प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्गको देनेवाली नहीं है और कीर्ति करनेवाली भी नहीं है।

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥

हे पृथानन्दन अर्जुन! इस नपुंसकताको मत प्राप्त हो; क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परन्तप ! हृदयकी इस तुच्छ दुर्बलताका त्याग करके (युद्धके लिये) खड़े हो जाओ।

अर्जुन उवाच-

कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन । इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन ॥ ४ ॥

अर्जुन बोले -

हे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें भीष्म और द्रोणके साथ बाणोंसे कैसे युद्ध करूँ? क्योंकि हे अरिसूदन! ये दोनों ही पूजाके योग्य हैं।

गरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । हत्वार्थकामांस्तु गुरू निव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर इस लोकमें मैं भिक्षाका अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ; क्योंकि गुरुजनोंको मारकर यहाँ रक्तसे सने हुए तथा धनकी कामनाकी मुख्यतावाले भोगोंको ही तो भोगूँगा !

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो- यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । हत्वा न जिजीविषाम स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः॥६॥

हम यह भी नहीं जानते कि हमलोगोंके लिये (युद्ध करना और न करना-इन) दोनोंमेंसे कौन-सा अत्यन्त श्रेष्ठ है अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्रके सम्बन्धी हमारे सामने खड़े हैं ।

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः । यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७॥

कायरतारूप दोषसे तिरस्कृत स्वभाववाला और धर्मके विषयमें मोहित अन्तःकरणवाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करनेवाली हो, वह बात मेरे लिये कहिये। मैं आपका शिष्य हूँ। आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिये ।

व्याख्या-

प्रत्येक मनुष्य वास्तवमें साधक है। कारण कि चौरासी लाख योनियोंमें भटकते हुए जीवको भगवान् यह मनुष्यशरीर केवल अपना कल्याण करनेके लिये ही प्रदान करते हैं। इसलिये किसी भी मनुष्यको अपने कल्याणसे निराश नहीं होना चाहिये। मनुष्यमात्रको परमात्मप्राप्तिका जन्मसिद्ध अधिकार है। साधक होनेके नाते मनुष्यमात्र अपने साध्यको प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्यको पहचानकर दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, प्रत्युत साधक हूँ।

मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ. मैं शूद्र हूँ. मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं संन्यासी हूँ आदि मान्यताएँ केवल सांसारिक व्यवहार (मर्यादा) के लिये तो ठीक हैं, पर परमात्मप्राप्तिमें ये बाधक हैं। ये मान्यताएँ शरीरको लेकर हैं। परमात्मप्राप्ति शरीरको नहीं होती, प्रत्युत स्वयं साधकको होती है। साधक स्वयं अशरीरी ही होता है।

अर्जुनने अपने वास्तविक उद्देश्यको पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है। इसलिये वे युद्ध करने अथवा न करनेकी बात न पूछकर अपने कल्याणका निश्चित उपाय पूछते हैं।

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

कारण कि पृथ्वीपर धन-धान्यसमृद्ध और शत्रुरहित राज्य तथा (स्वर्गमें) देवताओंका आधिपत्य मिल जाय तो भी इन्द्रियोंको सुखानेवाला मेरा जो शोक है, वह दूर हो जाय- ऐसा मैं नहीं देखता हूँ।

सञ्जय उवाच-

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप । न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९॥

संजय बोले -

हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र! ऐसा कहकर निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी भगवान् गोविन्दसे 'मैं युद्ध नहीं करूँगा' ऐसा साफ-साफ कह चुप हो गये।

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥

हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र ! दोनों सेनाओंके मध्य भागमें विषाद करते हुए उस अर्जुनके प्रति हँसते हुए-से भगवान् हृषीकेश यह (आगे कहे जानेवाले) वचन बोले ।

श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥

श्रीभगवान् बोले-

तुमने शोक न करनेयोग्यका शोक किया है और विद्वत्ता (पण्डिताई) की बातें कह रहे हो; परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये पण्डितलोग शोक नहीं करते।

व्याख्या -

इस श्लोकसे भगवान शरीर और शरीरी (स्वयं) के विवेकका उपदेश आरम्भ करते हैं, जो प्रत्येक मार्गके साधकके लिये अत्यन्त आवश्यक है। शरीर सदा मृत्युमें रहता है और शरीरी सदा अमरतामें रहता है, इसलिये दोनोंके लिये ही शोक करनेका कोई औचित्य नहीं है- यह इस सम्पूर्ण उपदेशका सार है।

यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान इस प्रकरणमें चिन्मय सत्तारूप अपने अंश (आत्मा) को ही सामान्य लोगोंको समझानेकी दृष्टिसे 'शरीरी' तथा 'देही' नामोंसे कहा है। वास्तवमें शरीरीका शरीरसे सम्बन्ध है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, असम्भव है।

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥

किसी कालमें मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजालोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद (भविष्यमें मैं, तू और राजालोग) हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है।

व्याख्या-

मनुष्यमात्रको 'मैं हूँ'- इस रूपमें अपनी एक सत्ताका अनुभव होता है। इस सत्तामें अहम् ('मैं') मिला हुआ होनेसे ही 'हूँ' के रूपमें अपनी अलग एकदेशीय सत्ता अनुभवमें आती है। यदि अहम् न रहे तो 'है' के रूपमें एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभवमें आयेगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणिमात्रका वास्तविक स्वरूप है। उस सत्तामें जड़ताका मिश्रण नहीं है अर्थात उसमें मैं, तू, यह और वह- ये चारों ही नहीं हैं। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्तामात्रके सिवाय कुछ नहीं है।

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

देहधारीके इस मनुष्यशरीरमें जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती है। उस विषयमें धीर मनुष्य मोहित नहीं होता।

व्याख्या-

जीव स्वयं तो निरन्तर अमरत्वमें ही रहता है, पर शरीर निरन्तर मृत्युमें जा रहा है। जीवके गर्भमें आते ही मृत्युका यह क्रम आरम्भ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है। युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था मरती है तो देहान्तर अवस्था आती है अर्थात् दूसरे जन्मकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीरकी अवस्थाएँ बदलती हैं, पर उसमें रहनेवाला शरीरी ज्यों का-त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी- दोनोंके विभाग ही अलग-अलग हैं। अतः साधक अपनेको कभी शरीर न माने। बन्धन मुक्ति स्वयंकी होती है, शरीरकी नहीं।

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४॥

हे कुन्तीनन्दन! इन्द्रियोंके विषय (जड़ पदार्थ) तो शीत (अनुकूलता) और उष्ण (प्रतिकूलता) के द्वारा सुख और दुःख देनेवाले हैं तथा आने जानेवाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन! उनको तुम सहन करो ।

व्याख्या-

संसारकी समस्त परिस्थितियाँ आने-जानेवाली, मिलने बिछुड़नेवाली हैं। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुःखदायी परिस्थिति न आये। परन्तु सुखदायी। परिस्थिति जाती ही है और दुःखदायी परिस्थिति आती ही है— यह प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभुका मंगलमय विधान है। अतः साधकको प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करनी चाहिये।

निरन्तर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूलसे ही ममता और कामनाकी उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दीखती है, क्रिया गौण। पर वास्तवमें क्रिया ही किया है, वस्तु है ही नहीं!

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन ! सुख दुःखमें सम रहनेवाले जिस बुद्धिमान् मनुष्यको ये मात्रास्पर्श (पदार्थ) विचलित (सुखी-दुःखी) नहीं करते, वह अमर होनेमें समर्थ हो जाता है अर्थात् वह अमर हो जाता है।

व्याख्या-

मिले हुए और बिछुड़नेवाले शरीरको मैं, मेरा तथा मेरे लिये मानना मनुष्यकी मूल भूल है। यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्यके द्वारा रची हुई (कृत्रिम) है। अपने विवेकको महत्त्व न देनेसे ही यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूलसे फिर अनेक तरहकी भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिये इस भूलको मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटानेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर ही है। इसको मिटाने के लिये भगवान्ने मनुष्यको विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेकको महत्त्व देकर इस भूलको मिटा देता है, तब वह निर्मम निरहंकार हो जाता है। निर्मम-निरहंकार होते ही साधकमें समता आ जाती है।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥

असत्का तो भाव (सत्ता) विद्यमान नहीं है और सत्का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्त्वदर्शी महापुरुषोंने इन दोनोंका ही तत्त्व देखा अर्थात् अनुभव किया है।

व्याख्या-

एकदो विभाग हैं- चेतन विभाग ('है' ) और जड़ विभाग ('नहीं')। परमात्मा तथा सम्पूर्ण जीव चेतन विभागमें हैं और संसार शरीर जड़-विभागमें हैं। जड़ और चेतन- दोनोंका स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इसलिये 'है' पर विश्वास होते ही 'नहीं' का विश्वास निर्जीव हो जाता है और 'नहीं' से विश्वास उठते ही 'है' का विश्वास सजीव हो जाता है। सच्चा साधक एक 'है' (सत्-तत्त्व ) के सिवाय अन्य (असत्) की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। अन्यकी सत्ता स्वीकार न करनेपर साधकमें स्वतः 'है' की स्मृति जाग्रत हो जाती है। 'है' की स्मृतिसे साधककी साध्यके साथ अभिन्नता हो जाती है।

कोई मनुष्य 'नहीं' को कितनी ही दृढ़तासे स्वीकार करे, उसकी निवृत्ति होती ही है, प्राप्ति होती ही नहीं। परन्तु 'है' को कितना ही अस्वीकार करे, उसकी प्राप्ति ही होती है। उसकी विस्मृति तो हो सकती है, पर निवृत्ति होती ही नहीं। अत: एक सत्तामात्र 'है' के सिवाय कुछ नहीं है यह सार बात है, जिसका महापुरुषोंने अनुभव किया है।

संसारमें अभाव ही मुख्य है। इसके भावमें भी अभाव है, अभावमें भी अभाव है। परन्तु परमात्मामें भाव ही मुख्य है। उनके अभावमें भी भाव है, भावमें भी भाव है। संसार दीखे या न दीखे, मिले या न मिले, उसका 'वियोग' ही मुख्य है। परमात्मा दीखें या न दीखें, मिलें या न मिलें, उनका 'योग' ही मुख्य है। संसारका नित्यवियोग है। परमात्माका नित्ययोग है।

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् । विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥

अविनाशी तो उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशीका विनाश कोई भी नहीं कर सकता।

व्याख्या -

जिस सत्-तत्त्वका अभाव विद्यमान नहीं है, वही अविनाशी तत्त्व है, जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी होनेके कारण तथा सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त होनेके कारण उसका कभी कोई नाश कर सकता ही नहीं। नाश उसीका होता है, जो नाशवान् तथा एक देशमें स्थित हो ।

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥

अविनाशी, जाननेमें न आनेवाले और नित्य रहनेवाले इस शरीरीके ये देह अन्तवाले कहे गये हैं। इसलिये हे अर्जुन! तुम युद्ध करो।

व्याख्या–

पूर्वश्लोकमें शरीरीको अविनाशी बताकर अब भगवान् यह कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान् हैं, मरनेवाले हैं। तात्पर्य है कि मिला हुआ तथा बिछुड़नेवाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म-सामग्री है, जिसका उपयोग केवल दूसरोंकी सेवा करनेमें ही है। अपने लिये उसका किंचिन्मात्र भी उपयोग नहीं है। अतः शरीरके नाशसे अपनी कोई हानि नहीं होती।

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरीको मारनेवाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते; क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है।

व्याख्या-

शरीरीमें कर्तापन नहीं है और मृत्युरूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्ध (मैं पन) में ही हैं।

न जायते म्रियते वा कदाचि न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला नहीं है। यह जन्मरहित, नित्य-निरन्तर रहनेवाला, शाश्वत और अनादि है। शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता।

व्याख्या-

उत्पन्न होना, सत्तावाला दीखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना- ये छः विकार शरीरमें ही होते हैं। शरीरीमें ये विकार कभी हुए नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी हो सकते ही नहीं।

शरीरी कभी उत्पन्न नहीं होता- 'न जायते', 'अजः'; उत्पन्न होकर विकारी सत्तावाला नहीं होता – 'अयं भूत्वा भविता वा न भूयः'; यह बदलता नहीं - 'शाश्वतः '; यह बढ़ता नहीं— 'पुराणः', यह क्षीण नहीं होता – 'नित्यः'; और यह मरता नहीं- 'न म्रियते', 'न हन्यते हन्यमाने शरीरे।

मुख्य विकार दो ही हैं- उत्पन्न होना और नष्ट होना। अतः प्रस्तुत श्लोकमें इन दोनों विकारोंका शरीरीमें दो-दो बार निषेध किया गया है; जैसे– 'न जायते म्रियते' और 'अजः', 'न हन्यते हन्यमाने शरीरे'।

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् । कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

हे पृथानन्दन! जो मनुष्य इस शरीरीको अविनाशी, नित्य, जन्मरहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाये ?

व्याख्या-

शरीरकी किसी भी क्रियासे शरीरीमें किंचिन्मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीरी किसी भी क्रियाका न तो कर्ता ( तथा भोक्ता) बनता है, न कारयिता ही बनता है।

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

मनुष्य जैसे पुराने कपड़ोंको छोड़कर दूसरे नये कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरोंको छोड़कर दूसरे नये शरीरोंमें चला जाता है ।

व्याख्या-

जैसे कपड़े बदलनेसे मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरोंको धारण करने और छोड़नेपर भी शरीरी वही का वही रहता है, बदलता नहीं। तात्पर्य है कि शरीरके परिवर्तन तथा नाशसे स्वयंका परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। यह सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता और चला जाता है। हम रहते हैं, जवानी आती और चली जाती है। हम रहते हैं, बुढ़ापा आता और चला जाता है। वास्तवमें न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, प्रत्युत केवल हमारी सत्ता ही है ।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

शस्त्र इस शरीरीको काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती।

व्याख्या-

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार—यह अपरा प्रकृति (जड़-विभाग) है और स्वरूप परा प्रकृति (चेतन-विभाग) है (गीता ७ । ४-५)। अपरा प्रकृति परा प्रकृतितक पहुँच ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चेतन-तत्त्वतक कैसे पहुँच सकता है ? अन्धकार सूर्यतक कैसे पहुँच सकता है ? इसलिये जड़ वस्तु चेतन शरीरीमें किंचिन्मात्र कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती।

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च । नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि यह नित्य रहनेवाला, सबमें परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाववाला और अनादि है।

व्याख्या –

जड़ वस्तु शरीरीमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती; क्योंकि शरीरी स्वतः-स्वाभाविक निर्विकार है। निर्विकारता इसका स्वरूप है। शरीरी सर्वगत है, शरीरगत नहीं। जो चौरासी लाख योनियोंसे होकर आया, वह शरीरगत कैसे हो सकता है? जो सर्वगत है, वह शरीरगत (एकदेशीय) नहीं हो सकता और जो शरीरगत है, वह सर्वगत नहीं हो सकता।

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥

यह देही प्रत्यक्ष नहीं दीखता, यह चिन्तनका विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अत: इस देहीको ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिये

व्याख्या-

साधकका स्वरूप अव्यक्त है; परन्तु शरीररूपसे वह अपनेको व्यक्त मानता है - यह साधककी मूल भूल है। इस भूलका प्रायश्चित्त करनेके लिये तीन बातें हैं – (१) साधक अपनी भूलको स्वीकार करे कि अपनेको शरीर मानकर मैंने भूल की, (२) साधक अपनी भूलका पश्चात्ताप करे कि साधक होकर मैंने ऐसी भूल की और (३) साधक यह निश्चय करे कि अब आगे मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा।

शरीरी (सत्-तत्त्व) का अनुभव तो किया जा सकता है, पर वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो भी वर्णन या चिन्तन किया जाता है, वह वास्तवमें प्रकृतिका ही होता है। एक बार शरीरीका अनुभव होनेपर फिर मनुष्य सदाके लिये शोकरहित हो जाता है।

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥ २६॥

हे महाबाहो ! अगर तुम इस देहीको नित्य पैदा होनेवाला अथवा नित्य मरनेवाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिये।

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

कारण कि पैदा हुएकी जरूर मृत्यु होगी और मरे हुएका जरूर जन्म होगा। अतः (इस जन्म-मरणरूप परिवर्तनके प्रवाहका) निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषयमें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ।

व्याख्या -

जो मिला है और बिछुड़नेवाला है, उसपर किसीका स्वतन्त्र अधिकार नहीं चलता। कारण कि मिली हुई और बिछुड़नेवाली वस्तु अपनी और अपने लिये नहीं होती, प्रत्युत संसारकी और संसारके लिये ही होती है। उसका उपयोग केवल संसारकी सेवाके लिये ही हो सकता है, अपने लिये नहीं।

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

हे भारत ! सभी प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद अप्रकट हो जायँगे, केवल बीचमें ही प्रकट दीखते हैं। अतः इसमें शोक करनेकी बात ही क्या है ?

व्याख्या-

शरीरी स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। स्थूल दृष्टिसे केवल शरीरोंको ही देखें तो वे जन्मसे पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरनेके बाद भी वे हमारे साथ नहीं रहेंगे। वर्तमानमें वे हमारे साथ मिले हुए-से दीखते हैं, पर वास्तवमें हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछुड़नेवाले प्राणियोंके लिये शोक करनेसे क्या लाभ ?

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः । आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥

कोई इस शरीरीको आश्चर्यकी तरह देखता (अनुभव करता) है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्यकी तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्यकी तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता अर्थात् यह दुर्विज्ञेय है ।

व्याख्या-

यह शरीरी इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है। परन्तु शरीरीका अनुभव सुननेमात्रसे अर्थात् अभ्याससे नहीं होता, प्रत्युत स्वीकार करनेसे होता है। इसका उपाय है- चुप होना, शान्त होना, कुछ न करना।

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत | तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥

हे भरतवंशोद्भव अर्जुन ! सबके देहमें यह देही नित्य ही अवध्य है। इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अर्थात् किसी भी प्राणीके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये।

व्याख्या-

प्राणिमात्र परमात्माका अंश है—'ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५।७) 'ईस्वर अंस जीव अबिनासी' (मानस, उत्तर ० ११७।१)। परमात्माका अंश होनेके नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविनाशित्व, ज्ञान और आनन्द शरीरीके गुण नहीं हैं, प्रत्युत स्वरूप हैं।

शरीर केवल कर्म करनेका तथा उसका फल भोगनेका उपकरण है। अतः शरीरका सम्बन्ध नाशवान् संसारके साथ है; क्योंकि यह संसारका ही अंश है।

व्याकरणकी दृष्टिसे देखें तो मतुप्, इनि आदि प्रत्यय छः अर्थों में प्रयुक्त होते हैं।भूमनिन्दाप्रशंसासु संसर्गेऽस्तिविवक्षायां नित्ययोगेऽतिशायने । भवन्ति मतुबादयः ॥ 'अस्तिविवक्षामें जो 'मतुप्, आदि प्रत्यय होते हैं, वे सब बहुत्व, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशय और संसर्ग- इन छः विषयों में ही होते हैं।'

यहाँ जीवात्माके लिये 'निन्दा' अर्थमें 'इनि' प्रत्यय किया गया है, जिससे 'देही', 'शरीरी' आदि शब्द बनते हैं। कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्ता (आत्मा) का जड़ एवं नाशवान् शरीर या देहसे किंचिन्मात्र भी कोई सम्बन्ध है ही नहीं, उसे शरीरी या देही कहना वास्तवमें उसकी निन्दा ही है। उदाहरणार्थ, जिस मनुष्यको कोढ़ है, उसे कोढ़ी कहना वास्तवमें उसकी निन्दा है: क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आगन्तुक दोष है। इसी तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होनेवाला है— 'अन्तवन्त इमे देहा: ' (गीता २ । १८), पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होनेवाला नहीं है--

'देही नित्यमवध्योऽयम्' (गीता २।३०), 'न हन्यते हन्यमाने शरीरे' (गीता २।२०) । जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीरी कैसे रहेगा ? कोढ़ीको तो कोढ़ खराब दीखता है, पर जीवको अज्ञानवश शरीर खराब न दीखकर उलटे बढ़िया दीखता है! तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्ने कृपापूर्वक अज्ञानी मनुष्योंको समझाने के लिये ही जीवात्मा (चेतन तत्त्व ) को शरीरी और देही कहा है। वास्तवमें जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं है।

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

और अपने क्षात्रधर्मको देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात् कर्तव्य-कर्मसे विचलित नहीं होना चाहिये; क्योंकि धर्ममय युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है।

व्याख्या –

यदि साधककी रुचि, विश्वास और योग्यता ज्ञानयोगकी नहीं है तो उसे कर्मयोगका पालन करना चाहिये । कारण कि ज्ञानयोग और कर्मयोग-दोनोंका फल एक ही है (गीता ५।४-५) । तात्पर्य है कि शरीर-शरीरीके विवेकको महत्त्व देनेसे जो तत्त्व मिलता है, वही तत्त्व शरीरद्वारा स्वधर्म (कर्तव्य कर्म) का पालन करनेसे भी मिल सकता है। अतः भगवान् कर्तव्य-कर्म (क्षात्रधर्म) के पालनका प्रकरण आरम्भ करते हैं।

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२॥

अपने-आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्गका दरवाजा भी है। हे पृथानन्दन! वे क्षत्रिय बड़े सुखी (भाग्यशाली) हैं, जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है।

अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि । ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्तिका त्याग करके पापको प्राप्त होगा।

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् । सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

और सब प्राणी भी तेरी सदा रहनेवाली अपकीर्तिका कथन अर्थात् निन्दा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्यके लिये मृत्युसे भी बढ़कर दुःखदायी होती है।

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

तथा महारथीलोग तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणामें तू बहुमान्य हो चुका है, (उनकी दृष्टिमें) तू लघुताको प्राप्त हो जायगा।

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६॥

तेरे शत्रुलोग तेरी सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए बहुत-से न कहनेयोग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुःखकी बात क्या होगी?

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् । तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥

अगर (युद्धमें) तू मारा जायगा तो तुझे स्वर्गकी प्राप्ति होगी और अगर (युद्धमें) तू जीत जायगा तो पृथ्वीका राज्य भोगेगा। अतः हे कुन्तीनन्दन। तू युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा।

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।। ३८ ।।

जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान करके फिर युद्धमें लग जा। इस प्रकार (युद्ध करनेसे) तू पापको प्राप्त नहीं होगा ।

व्याख्या –

भगवान् व्यवहारमें परमार्थकी कला बताते हैं सिद्धि-असिद्धिमें सम (तटस्थ) रहकर निष्कामभावसे अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करना। ऐसा करनेसे मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थितिमें अपना कल्याण करनेमें समर्थ तथा स्वतन्त्र है ।

एषा ते ऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रास्यसि ॥ ३९।।

हे पार्थ! यह समबुद्धि तेरे लिये (पहले) सांख्य योगमें कही गयी और अब तू इसको कर्मयोगके विषयमें सुन: जिस समबुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्म बन्धनका त्याग कर देगा।

व्याख्या-

भगवान्ने इकतीसवेंसे सैंतीसवें श्लोकतक कर्तव्यविज्ञान ( धर्मशास्त्र ) अर्थात् 'कर्म' का वर्णन किया, अब इस उनतालीसवें श्लोकसे तिरपनवें श्लोकतक योग-विज्ञान ( मोक्षशास्त्र) अर्थात् 'कर्मयोग' का वर्णन करते हैं।

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

मनुष्यलोकमें इस समबुद्धिरूप धर्मके आरम्भका नाश नहीं होता तथा (इसके अनुष्ठानका) उलटा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान (जन्म-मरणरूप) महान् भयसे रक्षा कर लेता है।

व्याख्या-

भगवान्ने चार प्रकारसे समताकी महिमा कही है. (१) समतासे मनुष्य कर्म बन्धनसे छूट जाता है, (२) समताके आरम्भ अर्थात् उद्देश्यका भी कभी नाश नहीं होता, (३) समताके अनुष्ठानमें यदि कोई भूल हो जाय तो उसका उलटा फल नहीं होता, और (४) समताका थोड़ा-सा भी भाव हो जाय तो वह कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ी भी समता आ जाय तो उसका नाश नहीं होता। भय कितना ही महान् हो, उसका नाश हो जाता है ।

असत्को सत्ता तथा महत्ता देनेसे महान् समता भी स्वल्प हो जाती है और स्वल्प भय भी महान् हो जाता है। यदि हम असत्को सत्ता तथा महत्ता न दें तो समता महान् और भय स्वल्प (नष्ट) हो जाता है।

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । • बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४९ ॥ ॥

हे कुरुनन्दन ! इस (समबुद्धिकी प्राप्ति) के विषयों निश्चयवाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त और बहुत शाखाओंवाली ही होती हैं।

व्याख्या-

समताकी प्राप्ति उसीको होती है, जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य कामनाके कारण होते हैं।

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३॥

हे पृथानन्दन! जो कामनाओंमें तन्मय हो रहे हैं, स्वर्गको ही श्रेष्ठ माननेवाले हैं, वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मोंमें प्रीति रखनेवाले हैं, (भोगोंके सिवाय) और कुछ है ही नहीं- ऐसा कहनेवाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकारकी जिस पुष्पित (दिखाऊ शोभायुक्त) वाणीको कहा करते हैं, जो कि जन्मरूपी कर्मफलको देनेवाली है तथा भोग और ऐश्वर्यकी प्राप्ति के लिये बहुत-सी क्रियाओंका वर्णन करनेवाली है।

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

उस पुष्पित वाणीसे जिसका अन्तःकरण हर लिया गया है अर्थात् भोगोंकी तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन मनुष्योंकी परमात्मामें एक निश्चयवाली बुद्धि नहीं होती।

व्याख्या-

भोग और ऐश्वर्य ( संग्रह) की आसक्ति कल्याणमें मुख्य बाधक है। सांसारिक भोगोंको भोगने तथा रुपयों आदिका संग्रह करनेवाला मनुष्य अपने कल्याणका निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा! इसलिये भगवान् निष्कामभाव (योग) का अन्वय-व्यतिरेकसे वर्णन करते हैं।

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

वेद तीनों गुणोंके कार्यका ही वर्णन करनेवाले हैं; हे अर्जुन! तू तीनों गुणोंसे रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वन्द्वोंसे रहित हो जा, निरन्तर नित्यवस्तु परमात्मामें स्थित हो जा, योगक्षेमकी चाहना भी मत रख और परमात्मपरायण हो जा ।

व्याख्या-

भगवान् अर्जुनको आज्ञा देते हैं कि वेदोंके जिस अंशमें सकामभावका वर्णन है, उसका त्याग करके तू निष्कामभावको ग्रहण कर। निष्कामभावसे तू तीनों गुणोंसे अतीत (जन्म-मरणसे रहित) हो जायगा। मिलने और बिछुड़नेवाले संसारसे सम्बन्ध विच्छेद करके तू नित्य रहनेवाली चिन्मय सत्तामें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव कर। योग (अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति) और क्षेम ( प्राप्त वस्तुकी रक्षा) की कामनाका भी त्याग कर दे; क्योंकि कामनामात्र बन्धनकारक है।

पहले बयालीसवें श्लोकमें भगवान्ने बताया कि जो मनुष्य 'वेदवादरताः' (वेदोक्त सकाम कर्मोंमें रुचि रखनेवाले) होते हैं, उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती, कारण कि व्यवसायात्मिका बुद्धिके लिये निष्काम होना आवश्यक है। वेद तीनों गुणोंके कार्यका वर्णन करनेवाले हैं, इसलिये भगवान् अर्जुनको तीनों गुणोंसे रहित होनेकी आज्ञा देते हैं – 'निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन'।

वेदोक्त सकाम अनुष्ठानोंको करनेवाले मनुष्योंको योगक्षेमकी प्राप्ति नहीं होती और वे संसार-चक्रमें पड़े रहते हैं—'एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते' (गीता ९ । २१ । संसार-चक्रमें पड़नेका कारण वेद नहीं हैं, प्रत्युत कामना है।

भगवत्परायण साधकको भोग व संग्रहकी कामना तो दूर रही, योगक्षेमकी भी कामना नहीं करनी चाहिये। इसलिये भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तू मेरे परायण होकर योगक्षेमकी भी कामनाका त्याग कर दे अर्थात् सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी कामना न रखकर सर्वथा निष्काम हो जा।

भगवान्के समान दयालु कोई नहीं है। वे कहते हैं कि भक्तोंका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ – 'योगक्षेमं वहाम्यहम्' (गीता) ९ । २२) मैं उनके साधनकी सम्पूर्ण विघ्न-बाधाओंको भी दूर कर देता हूँ – 'मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि' ( १८ । ५८) और उनका उद्धार भी कर देता हूँ– 'तेषामहं समुद्धर्ता०' (१२।७) अतः भगवान्के भजनमें लगे हुए साधकको अपने साधन तथा उद्धारके विषयमें कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥

सब तरफसे परिपूर्ण महान् जलाशयके प्राप्त होनेपर छोटे गड्डों में भरे जलमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है अर्थात् कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, (वेदों और शास्त्रोंको) तत्त्वसे जाननेवाले ब्रह्मज्ञानीका सम्पूर्ण वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात् कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता।

व्याख्या-

इस श्लोकमें ऐसे महापुरुषका वर्णन हुआ है, जिसे परमविश्रामकी प्राप्ति हो गयी है। परमविश्रामकी प्राप्ति होनेपर फिर किसी क्रिया तथा पदार्थकी आवश्यकता नहीं रहती। वह पूर्णताको प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुषको 'ब्राह्मण' कहनेका तात्पर्य है कि जिसने पूर्णताको प्राप्त कर लिया है, वही वास्तविक 'ब्राह्मण' है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ।।

कर्तव्य-कर्म करनेमें ही तेरा अधिकार है, फलोंमें कभी नहीं। अतः तू कर्मफलका हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो।

व्याख्या-

एक कर्म-विभाग (करना) है और एक फल विभाग (होना) है। 'करना' मनुष्यके अधीन है और 'होना' प्रारब्ध अथवा परमात्मा के अधीन है। प्रारब्धसे अथवा परमात्माके विधानसे मनुष्यको जो कुछ मिला है, उसे अपने भोगमें न लगाकर दूसरोंकी सेवामें लगाना मनुष्यका कर्तव्य है।

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय । सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥

हे धनंजय ! तू आसक्तिका त्याग करके सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर योगमें स्थित हुआ कर्मोंको कर; क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। एक वस्तु या व्यक्तिमें राग होगा तो दूसरी वस्तु या

व्याख्या-

व्यक्तिमें द्वेष होना स्वाभाविक है। राग-द्वेषके रहते हुए कर्मकी सिद्धि असिद्धिमें समताका आना असम्भव है। राग-द्वेषके न रहनेपर जो समता आती है, उस समतामें स्थित रहकर कर्तव्य कर्मोको करना चाहिये। समताको ही 'योग' कहा जाता है। कर्म तो करणसापेक्ष होते हैं, पर योग करणनिरपेक्ष है। इस समतारूपी योगमें स्थित साधक कभी विचलित (योगभ्रष्ट) नहीं होता।

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ।।

बुद्धियोग (समता) की अपेक्षा सकामकर्म दूरसे (अत्यन्त) ही निकृष्ट हैं। अतः हे धनंजय ! तू बुद्धि (समता) का आश्रय ले; क्योंकि फलके हेतु बननेवा अत्यन्त दीन हैं ।

व्याख्या-

योगकी अपेक्षा कर्म दूर ही निकृष्ट है, उनको परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरता ज्यों का त्यो रहनेवाला (अविनाशी) है और कर्म आदि अन्तवाला ( नाशवान्) हैं, फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है? इसलिये काँका आश्रय न लेकर योगका ही आश्रय लेना चाहिये। योगको प्राप्ति कमौके द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्म तथा कर्मफलके साथ सम्बन्ध विच्छेद होनेपर होती है। कमका आश्रय जन्म प्राण देनेवाला और योगका आश्रय मुक्त करनेवाला है।

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

बुद्धि (समता) से युक्त मनुष्य यहाँ (जीवित अवस्थामें ही) पुण्य और पाप-दोनोंका त्याग कर देता है। अतः तू योग (समता) में लग जा: क्योंकि कर्मोंमें योग ही कुशलता है।

व्याख्या-

समतामें स्थित मनुष्य जलमें कमलकी भाँति संसारमें रहते हुए भी पाप-पुण्य दोनोंसे नहीं बंधता अर्थात् मुक्त हो जाता है। यही जीवन्मुक्ति है।पूर्वश्लोकमें आया है कि योगकी अपेक्षा कर्म दूर हो निकृष्ट हैं, इसलिये मनुष्यको समतामें स्थित होकर कर्म करने चाहिये अर्थात् कर्मयोगका आचरण करना चाहिये। महत्त्व योग (समता) का है, कमका नहीं। कल्याण करने की शक्ति योग (कर्मयोग) में है, कर्मों में नहीं। [ बुद्धि, योग और बुद्धियोग- ये तीनों ही शब्द गीता में 'कर्मयोग' के लिये आये हैं। ]

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥

कारण कि समतायुक्त बुद्धिमान् साधक कर्मजन्य फलका अर्थात् संसारमात्रका त्याग करके जन्मरूप बन्धनसे मुक्त होकर निर्विकार पदको प्राप्त हो जाते हैं।

व्याख्या –

समतामें स्थित होकर कर्म करनेवाले अर्थात् कर्मयोगी साधक जन्म-मरणसे रहित होकर परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाते हैं। अतः कर्मयोग मुक्तिका स्वतन्त्र साधन है।

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदलको भलीभाँति तर जायगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आनेवाले भोगोंसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा।

व्याख्या -

मिलने और बिछुड़नेवाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिये मानना मोह है। इस मोहरूपी दलदलसे निकलनेपर साधकको संसारसे वैराग्य हो जाता है। संसारसे वैराग्य होनेपर अर्थात् रागका नाश होनेपर योगकी प्राप्ति हो जाती है।

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

जिस कालमें शास्त्रीय मतभेदोंसे विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जायगी और परमात्मामें अचल हो जायगी, उस कालमें तू योगको प्राप्त हो जायगा।

व्याख्या-

पूर्वश्लोकमें सांसारिक मोहके त्यागकी बात कहकर भगवान् प्रस्तुत श्लोकमें शास्त्रीय मोह अर्थात् सीखे हुए (अनुभवहीन) ज्ञानके त्यागकी बात कहते हैं। ये दोनों ही प्रकारके मोह साधकके लिये बाधक हैं। शास्त्रीय मोहके कारण साधक द्वैत, अद्वैत आदि मतभेदोंमें उलझकर खण्डन मण्डनमें लग जाता है। केवल अपने कल्याणका ही दृढ़ उद्देश्य होनेपर साधक सुगमतापूर्वक इस (दोनों प्रकारके) मोहसे तर जाता है।

अर्जुन उवाच-

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । स्थितधी: किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ॥ ५४॥

अर्जुन बोले-

हे केशव! परमात्मामें स्थित स्थिर बुद्धिवाले मनुष्यके क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धिवाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है अर्थात् व्यवहार करता है?

shri krishna ki lila

श्रीभगवानुवाच-

प्रजाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

श्रीभगवान् बोले-

हे पृथानन्दन ! जिस कालमें साधक मनमें आयी सम्पूर्ण कामनाओंका भलीभाँति त्याग कर देता है और अपने-आपसे अपने आपमें ही सन्तुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थिरबुद्धि कहा जाता है।

व्याख्या-

मनकी स्थिरताकी अपेक्षा बुद्धिकी स्थिरता श्रेष्ठ है; क्योंकि मनकी स्थिरतासे तो लौकिक सिद्धियाँ प्रकट होती हैं, पर बुद्धिकी स्थिरतासे कल्याण हो जाता है। मनकी स्थिरता है वृत्तियोंका निरोध और बुद्धिकी स्थिरता है- उद्देश्यकी दृढ़ता।

त्याग उसीका होता है जो वास्तवमें सदासे ही त्यक्त है। कामना स्वयंगत न होकर मनोगत है। परन्तु मनके साथ तादात्म्य होनेके कारण कामना स्वयंमें दीखने लगती है। जब साधकको स्वयंमें सम्पूर्ण कामनाओंके अभावका अनुभव हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है।

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

दुःखों की प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्वेग नहीं होता और सुखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें स्पृहा नहीं होती तथा जो राग, भय और क्रोधसे सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिरबुद्धि कहा जाता है।

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

सब जगह आसक्तिरहित हुआ जो मनुष्य उस उस शुभ-अशुभको प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है।

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

जिस तरह कछुआ अपने अंगोंको सब ओरसे समेट लेता है, ऐसे ही जिस कालमें यह (कर्मयोगी) इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।

व्याख्या -

स्वयं नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों रहता है और शरीर नित्य-निरन्तर बदलता रहता है; अतः दोनोंके स्वभावमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। परन्तु जब स्वयं शरीरके साथ मैं-मेरेका सम्बन्ध मान लेता है, तब बुद्धिमें (शरीर-संसारका असर पड़नेसे ) अन्तर पड़ने लगता है। मैं मेरापन मिटनेसे बुद्धिमें जो अन्तर पड़ता था, वह मिट जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होनेसे स्वयं अपने आपमें ही स्थित हो जाता है ।

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९॥

निराहारी (इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेवाले) मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परन्तु परमात्मतत्त्वका अनुभव होनेसे इस स्थितप्रज्ञ मनुष्यका रस भी निवृत्त हो जाता है अर्थात् उसकी संसारमें रसबुद्धि नहीं रहती।

व्याख्या–

भोगोंके प्रति सूक्ष्म आसक्तिका नाम 'रस' है। यह रस साधककी अहंतामें रहता है। जबतक यह रस रहता है, तबतक परमात्माका अलौकिक रस (प्रेम) प्रकट नहीं होता। इस रसबुद्धिके कारण ही भोगोंकी पराधीनता रहती है। साधक के द्वारा भोगोंका त्याग करनेपर भी रसबुद्धि बनी रहती है, जिसके कारण भोगोंके त्यागका बड़ा महत्त्व दीखता है और अभिमान होता है कि मैंने भोगोंका त्याग कर दिया है।यद्यपि यह रस तत्त्वप्राप्तिके पहले भी नष्ट हो सकता है, तथापि तत्त्वप्राप्ति के बाद यह सर्वथा नष्ट हो ही जाता है।

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥

कारण कि हे कुन्तीनन्दन! (रसबुद्धि रहनेसे) यत्न करते हुए विद्वान् मनुष्यकी भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ उसके मनको बलपूर्वक हर लेती हैं।

व्याख्या-

बुद्धिमान् साधकको अपनी इन्द्रियोंपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। कारण कि जबतक अर्हतामें रसबुद्धि पड़ी है, तबतक साधकका पतन होनेकी सम्भावना रहती है।

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

कर्मयोगी साधक उन सम्पूर्ण इन्द्रियाँको वशमें करके मेरे परायण होकर बैठे; क्योंकि जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है।

व्याख्या-

साधनकी पूर्णताके लिये भगवान्की परायणता आवश्यक है। भगवान्के परायण होनेसे इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक वशमें हो जाती हैं। अपने पुरुषार्थसे इन्द्रियोंको सर्वथा वशमें करना कठिन है। इन्द्रियाँ सर्वथा वशमें होनेसे ही बुद्धि स्थिर होती है।

ध्यायतो विषयान्पुंसः सस्तेषुपजायते । सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३॥

विषयोंका चिन्तन करनेवाले मनुष्यकी उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्तिसे कामना पैदा होती है। कामनासे (बाधा लगनेपर) क्रोध पैदा होता है। क्रोध होनेपर सम्मोह (मूढ़भाव) हो जाता है। सम्मोहसे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होनेपर बुद्धि (विवेक) का नाश हो जाता है। बुद्धिका नाश होनेपर मनुष्यका पतन हो जाता है।

व्याख्या -

विषयभोगोंको भोगना तो दूर रहा, उनका रागपूर्वक चिन्तन करनेमात्रसे साधक पतनकी ओर चला जाता है; कारण कि भोगोंका चिन्तन भी भोग भोगनेसे कम नहीं है।

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् । आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

परन्तु वशीभूत अन्तःकरणवाला (कर्मयोगी साधक) राग-द्वेषसे रहित अपने वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन करता हुआ (अन्तःकरणकी) निर्मलताको प्राप्त हो जाता है। (अन्तःकरणकी) निर्मलता प्राप्त होनेपर साधकके सम्पूर्ण दुःखोंका नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्तवाले साधककी बुद्धि निःसन्देह बहुत जल्दी (परमात्मामें) स्थिर हो जाती है।

व्याख्या –

यदि विषयों में रागबुद्धि न हो तो शास्त्रविहित भोगोंका सेवन करते हुए भी पतन नहीं होता, प्रत्युत उत्थान ही होता है ।

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥

जिसके मन-इन्द्रियाँ संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्यकी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती और (व्यवसायात्मिका बुद्धि न होनेसे) उस अयुक्त मनुष्यमें निष्कामभाव अथवा कर्तव्यपरायणताका भाव नहीं होता। निष्कामभाव न होनेसे उसको शान्ति नहीं मिलती। फिर शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है?

व्याख्या-

कर्मयोगमें निष्कामभावकी मुख्यता है। निष्कामभावके। लिये मन और इन्द्रियोंका संयम तथा एक निश्चयवाली बुद्धिका होना आवश्यक है।अशान्तिका मूल कारण कामना है। जबतक मनुष्य के भीतर किसी प्रकारकी कामना है, तबतक उसे शान्ति नहीं मिल सकती। कामनायुक्त चित्त सदा अशान्त ही रहता है।

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥

कारण कि (अपने-अपने विषयों में) विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे ( एक ही इन्द्रिय) जिस मनको अपना अनुगामी बना लेती है, वह (अकेला मन) जलमें नौकाको वायुकी तरह इसकी बुद्धिको हर लेता है ।

व्याख्या-

जबतक साधककी बुद्धि एक उद्देश्यमें दृढ़ नहीं होती, तबतक सम्पूर्ण इन्द्रियोंका तो कहना ही क्या है, एक ही इन्द्रिय मनको हर लेती है और मन बुद्धिको हरकर उसे भोगोंमें लगा देता है।

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ।।

इसलिये हे महाबाहो! जिस मनुष्यकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंसे सर्वथा वशमें की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है।

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥

सम्पूर्ण प्राणियोंकी जो रात (परमात्मासे विमुखता) है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं (भोग और संग्रहमें लगे रहते हैं), वह तत्त्वको जाननेवाले मुनिकी दृष्टिमें रात है।

व्याख्या-

अब भगवान् सांख्ययोगकी दृष्टिसे कहते हैं; क्योंकि परिणाममें कर्मयोग तथा सांख्ययोग एक ही हैं (गीता ५।४-५) । लोग जिस परमात्माकी तरफसे सोये हुए हैं, वह तत्त्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकोंकी दृष्टिमें दिनके प्रकाशके समान है। सांसारिक लोगोंका तो पारमार्थिक साधकके साथ विरोध होता है, पर पारमार्थिक साधकका सांसारिक लोगोंके साथ विरोध नहीं होता – 'निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ॥ (मानस, उत्तर०११२ ख ) । सांसारिक लोगोंने तो केवल संसारको ही देखा है, पर पारमार्थिक साधक संसारको भी जानता है और परमात्माको भी । संसारमें रचे-पचे लोग सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्तिमें ही अपनी उन्नति मानते हैं; परन्तु तत्त्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकोंकी दृष्टिमें वह रातके अन्धकारकी तरह है, उसका किंचिन्मात्र भी महत्त्व नहीं है।

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

जैसे (सम्पूर्ण नदियोंका) जल चारों ओरसे जलद्वारा परिपूर्ण समुद्रमें आकर मिलता है, पर (समुद्र अपनी मर्यादामें) अचल स्थित रहता है, ऐसे ही सम्पूर्ण भोग-पदार्थ जिस संयमी मनुष्यको (विकार उत्पन्न किये बिना ही) प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंकी कामनावाला नहीं।

व्याख्या-

जब मनुष्य सर्वथा निष्काम हो जाता है, तब आवश्यक वस्तुएँ उसके पास स्वाभाविक आती हैं, वे उसके हृदयमें हर्ष आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं करतीं। प्रारब्धके अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है, उससे उस तत्त्वज्ञ महापुरुषके अन्तःकरणमें किंचिन्मात्र भी राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते, वह सर्वथा सम रहता है। परन्तु जिसके भीतर सांसारिक कामनाएँ हैं, उसे वस्तुएँ प्राप्त हों या न हों, वह सदा अशान्त ही रहता है ।

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

जो मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके स्पृहारहित, ममतारहित और अहंतारहित होकर आचरण करता है, वह शान्तिको प्राप्त होता है ।

व्याख्या-

जब मनुष्य कामना, स्पृहा, ममता और अहंतासे छूट जाता है, तब उसे अपने भीतर नित्य-निरन्तर स्थित रहनेवाली शान्तिका अनुभव हो जाता है। मूलमें अहंता ही मुख्य है। सबका त्याग करनेपर भी अहंता शेष रह जाती है, पर अहंताका त्याग होनेपर सबका त्याग हो जाता है। अहंतासे राग, रागसे आसक्ति, आसक्तिसे ममता और ममतासे कामना तथा कामनासे फिर अनेक प्रकारके विकारोंकी उत्पत्ति होती है। साधकके लिये पहले ममताका त्याग करना सुगम पड़ता है। ममताका त्याग होनेपर कामना, स्पृहा और अहंताका त्याग करनेकी सामर्थ्य आ जाती है। वास्तवमें हम कामना, स्पृहा, ममता और अहंतासे रहित हैं। यदि हम इनसे रहित न होते तो कभी इनका त्याग न कर पाते और भगवान् भी इनके त्यागकी बात नहीं कहते। सुषुप्तिमें अहंता आदिके अभावका अनुभव सबको होता है, पर अपने अभावका अनुभव कभी किसीको नहीं होता।

मूलमें कामना, स्पृहा, ममता और अहंताकी सत्ता है ही नहीं - 'नासतो विद्यते भाव: ' (गीता २।१६) | हमारा स्वरूप चिन्मय सत्तामात्र है। चिन्मय सत्तामात्रमें कामना, स्पृहा, ममता और अहंता होनेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये कामना आदि जड़में ही रहते हैं, चेतनतक पहुँचते ही नहीं। चिन्मय सत्ता ज्यों-की-त्यों रहती है। कामना, स्पृहा आदि निरन्तर नहीं रहते, प्रत्युत बदलते रहते हैं- - यह सबका अनुभव है। प्रत्येक जन्ममें कामना, स्पृहा आदि अलग-अलग थे। इस जन्ममें भी बचपनमें कामना, स्पृहा आदि अलग थे, अब अलग हैं। हम इन्हें छोड़ते और पकड़ते रहते हैं। पहले खिलौनोंकी कामना थी, फिर रुपयोंकी कामना हो गयी। पहले माँमें ममता थी, फिर पत्नीमें ममता हो गयी। इस प्रकार कामना, स्पृहा, ममता आदिका आना-जाना, उत्पत्ति विनाश, संयोग-वियोग, आरम्भ-अन्त आदि होता रहता है, पर सत्तामात्र स्वरूपका आना-जाना आदि होता ही नहीं। जो वस्तु है ही नहीं, उसे हमने पकड़ लिया अर्थात् उसे सत्ता और महत्ता दे दी यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूलको मिटानेकी जिम्मेवारी हमपर ही है, तभी भगवान् इनका त्याग करने की बात कहते हैं, अन्यथा जो है ही नहीं, उसका त्याग स्वतः सिद्ध है। जो स्वतः सिद्ध है, उसे ही प्राप्त करना । नया निर्माण कुछ नहीं करना है। नया निर्माण ही हमारे बन्धनका, दुःखोंका कारण बनता है।

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ।।

हे पृथानन्दन ! यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अन्तकालमें भी स्थित हो जाय तो निर्वाण (शान्त) ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

व्याख्या-

अहंतारहित होनेपर मनुष्य ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त हो जाता है। उसकी अपनी कोई स्वतन्त्र स्थिति नहीं रहती। इस ब्राह्मी स्थितिकी प्राप्ति एक बार और सदाके लिये होती है। कारण कि ब्रह्ममें हमारी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है, पर अहंकारके कारण इसका अनुभव नहीं होता। 'मैं हूँ' मिट जाय और 'है' रह जाय- यही ब्राह्मी स्थिति है। 'है' ( सत्तामात्र) हमारा स्वरूप है। अत: 'मैं' पनको मिटाना नहीं है, प्रत्युत उसे अपनेमें स्वीकार नहीं करना है। जिसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है, उसे मिटानेका प्रयत्न करना उलटे उसे सत्ता देना है।

यह सिद्धान्त है कि जो वस्तु मिलने और बिछुड़नेवाली उत्पन्न और नष्ट होनेवाली होती है, वह हमारी तथा हमारे लिये नहीं हो सकती। शरीर तो मिलने-बिछुड़नेवाला तथा उत्पन्न-नष्ट होनेवाला है, पर स्वयं मिलने-बिछुड़नेवाला तथा उत्पन्न नष्ट होनेवाला नहीं है। अतः साधक दृढ़तापूर्वक इस सत्यको स्वीकार कर ले कि मैं (स्वयं) त्रिकालमें भी शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है तथा मेरे लिये भी नहीं है।

'निर्वाण' शब्दके दो अर्थ होते हैं - लुप्त (खोया हुआ) और विश्राम (शान्त ) | अतः खोये हुए ब्रह्मको पा लेना अथवा परम विश्रामको प्राप्त कर लेना ही निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति है। 'निर्वाण' शब्दका एक अर्थ शून्य भी होता है। शून्य अभावका वाचक नहीं है। शून्यका तात्पर्य है- जो न सत् हो, न असत् हो, न सदसत् हो और न सदसत्से भिन्न हो अर्थात् जो अनिर्वचनीय तत्त्व हो – 'अतस्तत्त्वं सदसदुभयानुभयात्मक चतुष्कोटि विनिर्मुक्तं शून्यमेव' (सर्वदर्शनसंग्रह ) ।क्रियामात्रका सम्बन्ध संसारके साथ है। हमारा स्वरूप अक्रिय है। इसलिये शरीरके द्वारा हम अपने ( स्वरूपके) लिये कुछ नहीं कर सकते। शरीरके द्वारा हम कोई भी क्रिया करेंगे तो वह संसारके लिये ही होगी, अपने लिये नहीं। पूर्वपक्ष- तो फिर हम अपने लिये क्या कर सकते हैं? उत्तरपक्ष- हम अपने लिये अपने द्वारा निष्काम, नि:स्पृह, निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम वास्तव में स्वरूपसे निष्काम, निःस्पृह, निर्मम और निरहंकार हैं।

0 Comments